Was ist ein Smart Home und was nicht?

Das Smart Home ist in aller Munde, wenngleich Hausautomationslösungen keine neue Sache und schon fast 3 Jahrzehnte auf dem Markt sind. Smart Home klingt natürlich auch viel schicker und tatsächlich haben sich in den letzten Jahren, dank günstigerer Hardware, neuer Protokolle und den Möglichkeiten des Internets neue Möglichkeiten ergeben. Vieles wird aber als Smart Home bezeichnet, was in Wirklichkeit gar keines ist.

Bitte beachte: Dieser Beitrag ist mehr als 3 Jahre alt. Manche Links, Preise, Produkte und Aussagen sind vielleicht nicht mehr aktuell!

Kürzlich fiel mir eine Zeitschrift aus einem Verlag in die Hand, auf der groß „Das Magazin für das digitale Zuhause“ prangte. Es rühmte sich sogar „Die Smart-Home Bibel“ zu sein, denn es verglich 33 Smart-Home-Systeme. Das weckte mein Interesse. Ich wollte zu gerne wissen, was der Verlag, der auch Auto-, Computer- und Frauenzeitschriften im Portfolio hat, so über Smart Homes zu erzählen weiß.

Nach etlichen Seiten, die nur sehr wenig mit einem Smart Home zu tun haben (z. B. einem Akkusauger von Dyson, Fitnessarmbändern oder Motorrollern) und einer Telekom-Anzeige „Welcher Smart-Home Typ sind Sie?“, ging es dann auf Seite 18 auch schon los.

Einseitiger Überblick mit Lücken

33 Systeme wurden in 3 Kategorien eingeteilt: Einfach, flexibel und komplex. Einfach sind danach z. B. Philips Hue, Homematic IP, Fritz Box oder Wemo. Flexibel sind etwa Magenta Smart Home, Devolo Home Control oder Innogy Smart Home und als komplex erachtet man Homematic oder Firbaro.

Am Ende, das schon auf Seite 66 folgte, lässt man den Leser aber mit einer höchst einseitigen Vorstellung eines „Smart Homes“ zurück, denn bei allen vorgestellten Lösungen handelt es sich um irgendwelche Funksteckdosen, Temperaturfühler und Heizkörperthermostate auf Funkbasis und mit einem, vorerst, abgeriegeltem Ökosystem. Das einzige umfangreiche System, Homematic, wird ebenfalls nur angerissen.

Im ganzen Heft fällt kein Wort über Systeme wie KNX, LCN, EnOcean oder Loxone. Man liest nichts über Smart Home Software wie OpenHAB, FHEM, IP Symcon oder Home Assistant. Genau das sind aber die Komponenten, die das Home wirklich smart machen. Sie haben außerdem eine sehr wichtige Aufgabe.

Workarounds für fehlende Standards

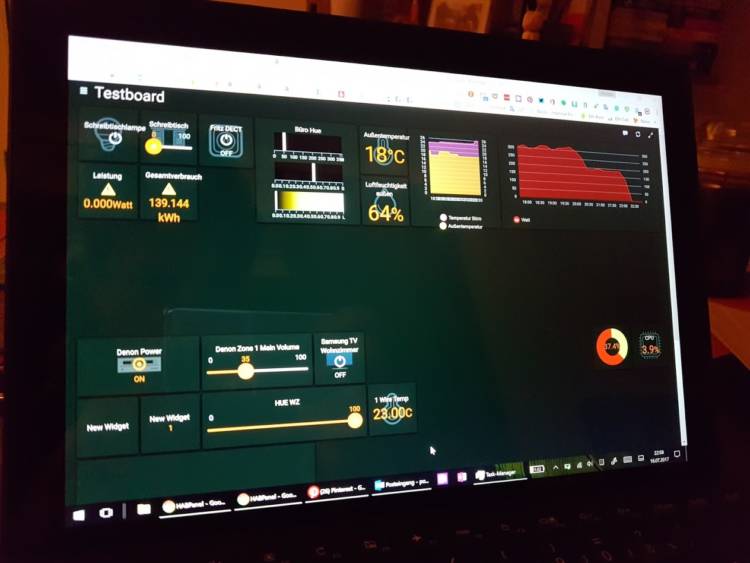

Da es keinen gemeinsamen Standard für für IoT (Internet of Things) Geräte und Smart Home Systeme gibt, sind Programme wie FHEM oder OpenHAB Vermittler zwischen den unterschiedlichsten Systemen und damit wird es erst wirklich ein Smart Home, weil sich alles mit allem „unterhalten“ kann.

zeitgesteuert oder per App eine Steckdose oder eine Lampe schalten zu können macht noch lange kein Smart Home aus. Man möchte aber den Eindruck erwecken, dass das Smartphone der Kernbestandteil eines solchen wäre. Tatsächlich ist eine Haussteuerung erst dann wirklich intelligent, wenn sie möglichst wenig Aktion von den Bewohnern erfordert. Wenn ich gegen 20 Uhr das Fernsehgerät anschalte, sollte auch gleich die entsprechende Beleuchtung eingestellt werden, die Jalousien fahren herunter und die Temperatur wird um 1,5 Grad erhöht.

Wenn man das Haus verlässt und kein Smartphone der mehr im heimischen WLAN angemeldet ist, schaltet das intelligente Haus alle unnötigen Verbraucher und das Licht aus und vielleicht die Alarmanlage ein.

Ich höre gerne auch mal etwas lauter Musik. Warum nicht die Deckenbeleuchtung blinken lassen wenn es an der Haustür klingelt? Oder eine Durchsage per Alexa, dass die Waschmaschine fertig ist (weil man den Stromverbrauch an der Steckdose überwacht hat)?

So wird es ein echtes Smart Home

Das geht nur, wenn alle Systeme vernetzt sind und diese Vernetzung ist, mangels eines Standards, derzeit nur über eine systemübergreifende Smart Home Software wie OpenHAB möglich. Damit kann man dann auch seine Philips Hue, den Denon AV-Verstärker, die Türsprechstelle, Netatmo Sensoren oder Homematic als ein großes System arbeiten lassen, ohne dass man für jeden Hersteller eine eigene App aufrufen muss. Denn das ist nicht smart, sondern einfach nur nervig.

Basisfunktionen wie die Raumbeleuchtung, Jalousiensteuerung oder schaltbare Steckdosen für kritische Verbraucher (Bügeleisen anyone?), erfolgen dabei im Neubau oder bei Renovierung über ein solides und fest installiertes System wie LCN, KNX oder Loxone. Will man ohne Kabel verlegen ein Smart Home Nachrüsten, bieten sich die funkgestützten Produkte von Homematic und EnOcean an.

Damit wird es ein Smart Home, das seinem Namen gerecht wird. Alles andere sind technische Spielereien.

Melde dich zu meinem Newsletter an!

Du kannst dich jederzeit abmelden und ich verspreche: Kein Spam!

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Verweise sind sogenannte Provision-Links. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.Wenn du auf so einen Verweislink klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von deinem Einkauf eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht und du unterstützt damit meine Arbeit. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

[…] lassen. Eine witzige Idee deren Umsetzung zwar nicht schwierig ist, einen aber dem Ziel „SmartHome“ ein wenig näher bringt. Einen […]

Wenn ich die (Kabel) Bilder von Deinem Neubau so sehe, boah, da müssen ja einige Kilo Kupfer drin stecken. Hoffentlich hast Du alles schön beschriftet und fotografiert. Mich persönlich interessieren die Beiträge über SmartHome sehr. Was ist der Grund für die Kabellage? Geht das nicht auch alles drahtlos? Oder würde dann ein einziges China-Funkthermometer 433Mhz alles zum Einsturz bringen? Ich bin ziemlich verwirrt über die vielen sog. Standards EnOcean, Homematic, ZigBee, Z-Wave, Dect, Knx-RF und und und. Das ist ja ein halber Studiengang. Was würdest Du empfehlen für eine nachträgliche Funksteuerung von Rolläden, Heizung, Licht? Und können sich verschiedene Funksysteme gegenseitig stören?

Die Kabel hat der Elektriker verlegt und sie sind natürlich richtig beschriftet (muss ja auch sein). Es werden viele Steckdosen schaltbar sein und daher auch die vielen Kabel für die Stern-Verkabelung. Die Grundfunktionalität muss kabelgebunden sein – irgendwo her brauchen die Lampen und Steckdosen ja auch Strom. Und wie heißt es so schön: Drahtlos macht ratlos 🙂

Für die nachträgliche Steuerung ohne neue Kabel würde ich EnOcean (Eltako) bevorzugen. Homematic ist allerdings günstiger Das Preisleistungsverhältnis ist sehr gut und es lässt sich auch in OpenHAB, FHEM etc. einbinden und zusammen mit anderen Geräten steuern. Es gibt Heizungsregler, Funksteckdosen und sogar Unterputz-Module für vorhandene Schalter/Steckdosen. Homematic, Zigbee etc. bestätigen Schaltbefehle zurück, daher sind eventuelle Störungen kein großes Thema. Kritisch ist eher die Funkreichweite, die sich aber durch Repeater etc. auch anpassen lässt.

Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Ich denke ich werde mich mal mit Homematic also einer ccu2 als Zentrale näher befassen und mit irgendwas klein anfangen.

Das ist ein guter Plan!